訴訟に巻き込まれるリスク

特許侵害かどうかの最終的な判断は、特許侵害訴訟で決まります。

実際には、訴訟まで発展するケースは多くありません。

特許権者にとっても訴訟は負担が大きいからです。

特許権者が「訴訟になれば勝てる」と確信できれば、訴訟になる可能性が高まります。

企業にとって、特許侵害訴訟を仕掛けられることは大問題となります(「「知らなかった」は通用しない、特許侵害」「権利活用について」)。

訴訟に巻き込まれないためには、自社製品を開発するときに、他社特許を侵害していないかをチェックしておく必要があります。

特許侵害の可能性を検討する作業を「抵触鑑定(侵害鑑定)」といいます。

抵触鑑定をしておけば、将来の訴訟リスクを相当程度低下させることができます。

抵触鑑定の結果、侵害リスクは低いと判断できれば、将来訴訟に巻き込まれる不安はなくなります。

特許侵害かどうかは、訴訟をやってみないとわかりません。

しかし、訴訟になった場合に特許侵害と認定されるリスクの大きさを見積もることは可能です。

抵触鑑定は、リスクを管理するための重要な作業です。

特許侵害リスクを計算する

自社製品Xが、他社特許Pの特許侵害にならないか検討するとします。

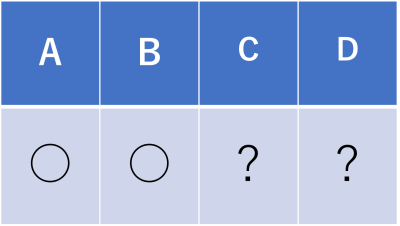

特許Pの請求項(権利範囲)は、構成要件A、B、C、Dを備えます。

以下、「特許P(A,B,C,D)」のように表記します。

製品Xが、構成要件A、B、C、Dのすべてにあてはまるのなら、特許侵害です。

特許侵害をしている確率を計算するときには、

(1)解釈可能性の検討

(2)侵害可能性の検討

(3)侵害リスクの計算

という3段階の作業になります。

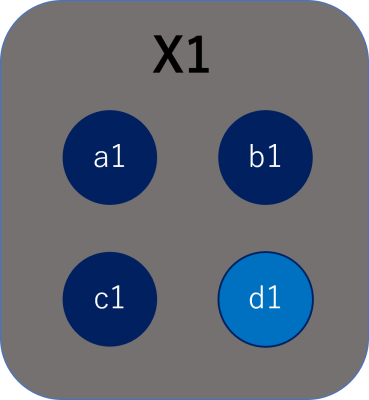

第1候補の設計案X1(a1,b1,c1,d1)

製品Xの第1候補の設計案をX1とします。

設計案X1は、構成要件としてa1、b1、c1、d1を備えます。すなわち、X1(a1,b1,c1,d1)です。

特許P(A,B,C,D)のそれぞれの構成要件と、設計案X1(a1,b1,c1,d1)それぞれの構成要件について以下の4つの条件がすべて成立するとき、特許侵害となります。

・A ∋ a1(設計案X1のa1が特許PのAにあてはまる)

・B ∋ b1(設計案X1のb1が特許PのBにあてはまる)

・C ∋ c1(設計案X1のc1が特許PのCにあてはまる)

・D ∋ d1(設計案X1のd1が特許PのDにあてはまる)

4条件のうち1つでも成立しなければ、非侵害です。

製品の構成要件が、特許の構成要件すべてにあてはまるときにのみ特許侵害が成立するという考え方をオールエレメントルールといいます。

ここで、A∋a1、B∋b1、C∋c1は明らかに成立するが、D∋d1については判断しづらいとします。

すなわち、

・d1がDにあてはまるのなら、特許侵害

・d1がDにあてはまらないのなら、非侵害

ということになります。

d1がDにあてはまるかどうかを判断するためには、まず、構成要件Dの解釈範囲を検討します((1)解釈可能性の検討)。

解釈の根拠となるのは、特許庁に提出された特許明細書、意見書、補正書などの書類です。出願当時の技術常識、特許審査で引用された文献、審査官の見解なども考慮して、構成要件Dについて解釈可能な範囲を検討してみます。

以下、解釈の根拠となる情報のことを「参照情報」とよぶことにします。

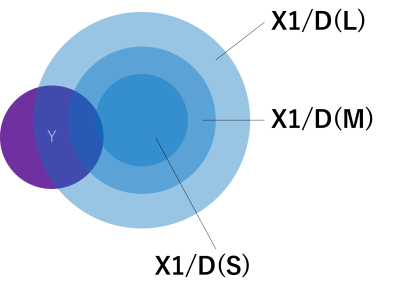

たとえば、構成要件Dが「複数の画像から1枚以上の画像を選択する」という内容であり、これについては以下の3種類の解釈が考えられるとします。

・解釈D(L):画像はアルゴリズムにしたがって自動選択されてもよいし、ユーザが自由に選択する場合も含まれる。

・解釈D(M):何らかの選択基準があり、画像はアルゴリズムにしたがって自動選択される。自由選択は含まれない。

・解釈D(S):画像の選択とは、実質的には「撮像日時に基づいて選択する」ことを意味しているのであって、撮像日時以外の選択方法までは想定されていない。

権利範囲の広さは、D(L)>D(M)>D(S)です。

次に、参照情報を精査し、解釈D(L)、D(M)、D(S)それぞれの妥当性を検討してみます。

検討結果として、下記のような結論が得られました。

・解釈D(L)(最も広い解釈)が認められる可能性:10%

・解釈D(M)(中間的な解釈)が認められる可能性:30%

・解釈D(S)(最も狭い解釈)が認められる可能性:100%

構成要件Dの解釈としては、解釈D(S)がもっとも妥当だと思われますが、解釈D(M)が認められる可能性もあります。解釈D(L)は広すぎるのでここまで拡大解釈するのは無理だろうと思いますが、ありえないとも言い切れません。

続いて、設計案X1(a1,b1,c1,d1)の構成要件d1が、特許Pの構成要件Dにあてはまるかを検討してみます((2)侵害可能性の検討)。

検討の結果、下記のような結論が得られたとします。

・解釈D(L)を採用したときの侵害可能性:100%

・解釈D(M)を採用したときの侵害可能性:90%

・解釈D(S)を採用したときの侵害可能性:10%

解釈D(L)まで広く解釈できるとすると、設計案X1のd1は確実にDにあてはまってしまいます。つまり、解釈D(L)が認められると、特許侵害は確実です。

少し狭い解釈D(M)でも、d1はほぼDにあてはまります。解釈D(L)に比べると侵害リスクはやや下がりますが、依然としてリスキーです。

最も狭い解釈D(S)なら、d1がDにあてはまる可能性は相当低くなります。しかし、それでも特許侵害と判断されるリスクはあります。

以上の分析結果に基づいて、設計案X1が特許Pを侵害する確率R1を計算してみます((3)侵害リスクの計算)。

(D(L)の解釈可能性)×(D(L)での侵害可能性)=10%×100%

(D(M)の解釈可能性)×(D(M)での侵害可能性)=30%×90%

(D(S)の解釈可能性)×(D(S)での侵害可能性)=100%×10%

ですから、

R1=0.1×1.0+0.3×0.9+0.6×0.3=47%

となります。

訴訟になった場合、設計案X1が特許Pを侵害していると認定されるリスクは約47%と見積もることができます。

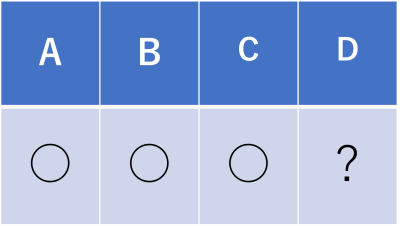

第2候補の設計案X2(a1,b1,c1,d2)

製品Xの第2候補の設計案をX2とします。

設計案X2は、構成要件としてa1、b1、c1、d2を備えます。

設計案X2(a1,b1,c1,d2)は、設計案X1と同じくa1、b1、c1を備えますが、d1をd2に変更している点が異なります。

A∋a1、B∋b1、C∋c1なので、d2がDにあてはまる(D∋d2)なら特許侵害、あてはまらないのなら非侵害です。

設計案X2(a1,b1,c1,d2)の構成要件d2が、特許Pの構成要件Dにあてはまるかを検討した結果は下記の通りです。

・解釈D(L)を採用したときの侵害可能性:70%

・解釈D(M)を採用したときの侵害可能性:20%

・解釈D(S)を採用したときの侵害可能性:1%

以上の分析結果に基づいて、製品案X2が特許Pを侵害する確率R2を計算してみます。

R2=0.1×0.7+0.3×0.2+1.0×0.01=14%

設計案X2(14%)は、設計案X1(47%)に比べると侵害リスクは大幅に低減されています。

14%の侵害リスクをまだまだ高いとみるか、十分に低いとみるかという問題があります。

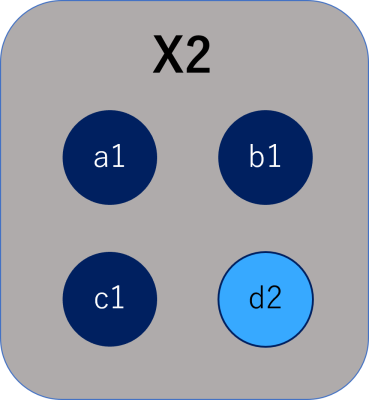

第3候補の設計案X3(a1,b1,c1,d3)

製品Xの第3候補の設計案をX3とします。

設計案X3は、構成要件としてa1、b1、c1、d3を備えます。

設計案X3(a1,b1,c1,d3)は、設計案X1同じくa1、b1、c1を備えますが、d1をd3に変更している点が異なります。

d2に比べると、d3は大胆な変更です。

設計案X3(a1,b1,c1,d3)の構成要件d3が、特許Pの構成要件Dにあてはまるかを分析してみます。

・解釈D(L)を採用したときの侵害可能性:30%

・解釈D(M)を採用したときの侵害可能性:1%

・解釈D(S)を採用したときの侵害可能性:1%

続いて、設計案X3が特許Pを侵害する確率R3を計算します。

R3=0.1×0.3+0.3×0.01+1.0×0.01=約4%

設計案X3は設計案X2よりも更に侵害リスクが低く、侵害リスクはほとんどないといえます。

特許リスクを踏まえた経営判断

事業部の採用希望順位は、

X1>X2>X3

であるとします。

事業部としては、商品性や製造コスト、納期等の観点から、設計案X1が最も望ましいと考えています。

知財部からの推奨順位は、

X3>X2>X1

となります。

知財部としては、侵害リスクを考慮すると、設計案X3が最も望ましいと考えています。

最終的には、特許リスクを考慮した上で、どの設計案を採用するかを判断します。

47%程度の侵害リスクがあっても、最も魅力的な設計案X1を採用するという経営判断もあり得ます。

侵害リスクを極力回避するために、もっとも安全な設計案X3を採用するという経営判断も考えられます。

複数の構成要件について非侵害の可能性があるとき

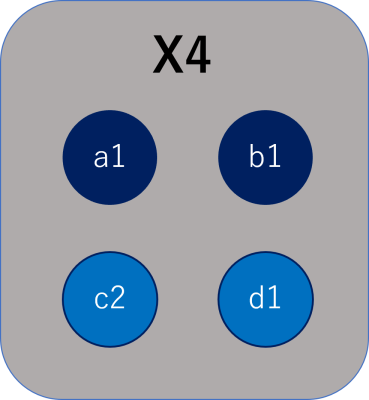

応用例として、設計案X4(a1,b1,c2,d1)についても考えてみます。

設計案X4は、設計案X1のc1がc2に変更されています。

A∋a1、B∋b1は明らかに成立していますが、D∋d1だけでなくC∋c2が成立するといえるのか判断しづらいとします。

すなわち、

・c2がCにあてはまり、かつ、d1がDにもあてはまるのなら、特許侵害

・c2がCにあてはまらないか、d1がDにあてはまらないのなら、非侵害

となります。

設計案X4の侵害リスクについては、

1.Cの解釈範囲を検討した上で、c2がCに含まれる可能性を分析する

2.Dの解釈範囲を検討した上で、d1がDに含まれる可能性を分析する

の2種類の分析をする必要があります。

Dとd1については設計案X1のときに検討したのと同様なので、以下ではCについて検討します。

構成要件Cにc2が含まれるかどうかを判断するためには、まず、構成要件Cの解釈範囲を検討します((1)解釈可能性の検討)。

分析結果は、以下の通りであるとします。

・解釈C(L)(最も広い解釈)が認められる可能性:20%

・解釈C(S)(最も狭い解釈)が認められる可能性:100%

続いて、設計案X4(a1,b1,c2,d1)の構成要件c2と、特許Pの構成要件Cを比較します。下記のような結論が得られたとします。

・解釈C(L)を採用したときの侵害可能性:90%

・解釈C(S)を採用したときの侵害可能性:10%

以上の分析結果に基づいて、設計案X4が特許Pを侵害する確率R4を計算します。

R4=(Cの侵害可能性)×(Dの侵害可能性)

ですから、

R4=(0.2×0.9+1.0×0.1)×47%=約13%

となります。

構成要件Dだけでなく、構成要件Cの侵害性についても議論する余地があれば、侵害リスクを下げることができます。

特許の請求項が多くの構成要件を持つほど、オールエレメントルールは成立しにくくなります。

構成要件の多い特許は、仮に侵害リスクがあるとしても、設計変更によって侵害回避しやすくなります。

請求項がゴチャゴチャしている特許は、低価値(誰も怖がらない特許)・無価値(誰も気にしない特許)になっている可能性があります。

特許を無効化できる可能性も考慮してみる

特許Pを無効化できるかもしれない文献(無効文献)を発見できれば、特許Pの侵害リスクは更に下がります。

無効文献の内容をもとに、特許Pの無効化の可能性を分析することを「無効鑑定」といいます。

無効文献Yを発見し、無効鑑定を実施した結果、下記のような判断をしたとします。

・解釈D(L)の場合の無効可能性:80%

・解釈D(M)の場合の無効可能性:30%

・解釈D(S)の場合の無効可能性:5%

特許の権利範囲が広いほど、無効文献の内容と重複しやすくなるため、無効化される可能性も高くなります。

解釈D(L)を採用した場合、特許Pが無効文献Yによって無効化されずに生き残る確率(無効化失敗確率)は、(100%-80%)=20% となります。

同様に、解釈D(M)の場合は70%、解釈D(S)の場合は95%となります。

構成要件Dが解釈D(S)のように狭く解釈される場合、無効化の可能性はほとんどありません。

一方、解釈D(L)のように広く解釈される場合は、無効化される可能性が高くなります。

設計案X1に関する検討結果を再掲します。

・解釈D(L)が認められる可能性:10%

・解釈D(M)が認められる可能性:30%

・解釈D(S)が認められる可能性:100%

・解釈D(L)の場合の侵害可能性:100%

・解釈D(M)の場合の侵害可能性:90%

・解釈D(S)の場合の侵害可能性:10%

無効文献Yを考慮すると、設計案X1が特許Pを侵害する確率R5は、

R5=(Dの侵害可能性)×(Dの無効化失敗確率)

なので、

R5=0.1×1.0×(1−0.8) +0.3×0.9×(1−0.3) +1.0×0.1×(1−0.05)=約30%

となります。

無効文献Yがないときの侵害リスクは47%でしたが、無効文献Yの存在によって約30%まで侵害リスクを低減できています。

これは、「特許Pを広い解釈するのなら無効文献Yによって特許Pは無効になる」という論理をつくることで、広い解釈の可能性を封じることができるからです。

数値化すれば判断しやすい

このように、特許の請求項を構成要件ごとに分解し、それぞれの解釈の可能性を検討することで、侵害リスクを定量的に評価できます。

特許を無視した経営判断は危険ですが、特許を怖がりすぎると何もできなくなってしまいます。

特許侵害のリスクを数値化すれば、合理的な経営判断が可能となります。

参考:「「知らなかった」は通用しない、特許侵害」「特許侵害をギリギリで回避する」