欠点のある発明

完璧な発明はありません。

どんな発明でも、何らかの欠点や問題があるものです。

洞察力のある発明者ほど、自分の発明の欠点もわかっているのでそれが気になってしまうようです。

しかし、「この発明には欠点があるから、特許出願はまだ早い」と考えるのはもったいないかもしれません。

発明に欠点があっても、特許を取得できます。

発明は、さまざまな観点から多面的に評価されるべきものです。

製造コスト、サイズ、重量、精度、処理速度(スピード)、耐久性、環境負荷、歩留まり、利便性など、評価観点はたくさんあります。

たった1つでも優れているところはあるか

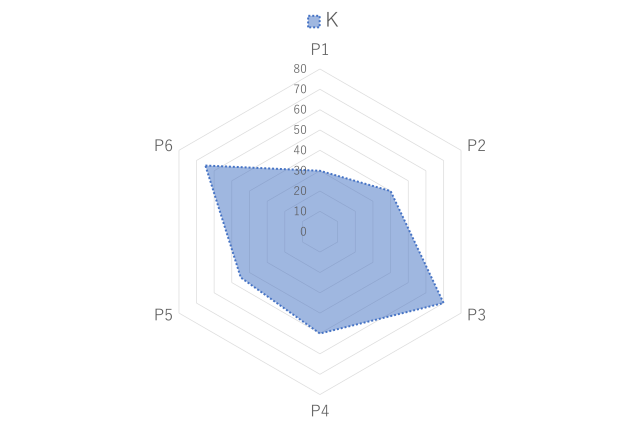

発明を、6つの評価観点P1~P6から評価するとします。

たとえば、計測装置の発明について、評価観点P1はスピード、評価観点P2は計測範囲、評価観点P3は精度・・・を設定するとします。

世の中で一般的に使用されている従来技術Kの場合、

P1=30点

P2=40点

P3=70点

P4=50点

P5=45点

P6=65点

であるとします。

計測精度は高いものの(P3)、スピード(P1)には課題があります。

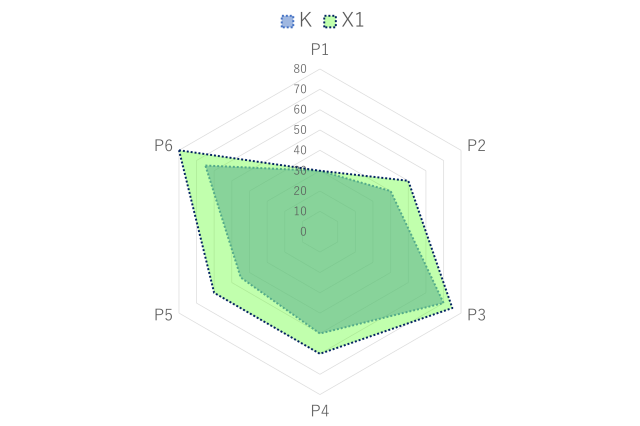

従来技術Kと同一の技術分野(計測装置)において、新発明X1がなされたとします。

発明X1の場合、

P1=30点(-)

P2=50点(↑)

P3=75点(↑)

P4=60点(↑)

P5=60点(↑)

P6=80点(↑)

と評価されたとします。

計測範囲(P2)、精度(P3)など全体的に性能が向上しています。

発明X1は、従来技術K1をあきらかに凌駕していますので、特許になる可能性は極めて高いといえます。

とはいえ、このような圧倒的進歩はほぼありません。

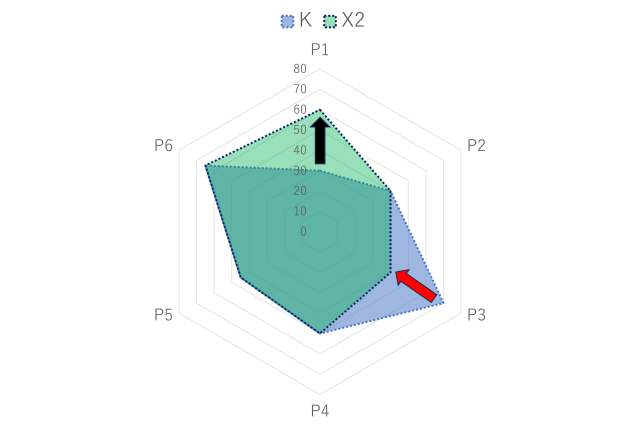

従来技術Kと同一の技術分野(計測装置)において、別の新発明X2がなされたとします。

発明X2の場合、

P1=60点(↑)

P2=40点(-)

P3=40点(↓)

P4=50点(-)

P5=45点(-)

P6=65点(-)

と評価されたとします。

従来技術Kに比べるとスピード(P1)は向上していますが、精度(P3)は低下しています。

発明X2は、評価観点P1については従来技術Kよりも優れていますが、評価観点P3についてはむしろ大幅悪化しています。

発明X2は、いままでより良くなったところもあれば、悪くなったところもある発明です。

このような発明X2でも、特許を取ることはできます。

特許明細書では、評価観点P1について発明X2が従来技術Kよりも優れていることをアピールします。

評価観点P3(欠点)については特に書く必要もありません。

重要なのは「従来技術Kよりも優れているところが1つでもあること」です。

このため、従来技術Kの機能を一部削減する発明でも、その削減によって省サイズ化などの新しい価値が生み出されているのなら、特許として認められる可能性はあります。

発明の積み重ね

評価観点P1(スピード)を重視し、評価観点P3(精度)についてはそれほどこだわらない顧客がいるのであれば、発明X2を応用した計測装置を特許(X2)で守ることには意味があります。

発明X2によって第1次計測を高速実行し、第1次計測の結果としてより精密な計測が必要と判断された対象物だけに絞って従来技術Kにより精密な第2次計測を実行すれば、精度とスピードの両立が可能になる、という考え方もあります。

従来技術Kと発明X2を組み合わせれば、お互いの欠点を補完できます。

この組み合わせという発想も発明の一種であり、特許を取れる可能性があります。

発明の欠点を解消または緩和する別の発明が出てくることもあります。

発明X2に欠点があっても、発明X2の欠点を別の発明X3によってカバーできるのなら、発明X3でも特許を取得できます。

・発明X2は、従来技術Kよりも評価観点P1について優れているので特許を取得できます。

・発明X3は、発明X2の欠点を解消または緩和できるという優れた効果があるので特許を取得できます。

・発明「K+X2」や、発明「X2+X3」でも特許を取ることができます。

発明に1つでも優れているところがあれば特許になりますし、問題があるのならそこから新しい発明が生まれてまた特許になります。

このような発明の積み重ねは「技術の進歩」とよばれています。

発明になんらかの欠点があったとしても、発明としてきちんと成立しており、かつ、特有の良さ(効果)があれば特許を取得できます。

欠点を許容すれば、特許の範囲も広がる

発明に欠点があってもよいのだと理解していれば、特許の範囲を広げやすくなります。

たとえば、対象物までの距離を計測し、距離計測値に基づいて特殊な処理Qを実行する発明X4があるとします。

距離計測方法としてはレーザー計測を想定しています。

対象物の性質や計測環境の特殊性に鑑みれば、レーザー以外の距離計測方法(磁気、赤外線、撮像画像による三角測量、エア、プローブなど)を採用することは現実的ではないため、レーザー計測がベストであるとします。

たとえば、対象物が壊れやすいのでプローブ(接触計測)は適さないとか、計測環境が暗いので画像計測はしづらいなど、発明にはさまざまな背景事情(前提条件)があります。

しかし、レーザー計測以外の距離計測方法を採用することは難しいとしても、距離計測さえできれば処理Qを実行できるのなら、すなわち、発明X4が成立するのなら、レーザーに限定することで特許の範囲を狭くする必要はありません。

特許の範囲をレーザー計測に限定してしまうと、他社は特許を回避しやすくなります。

たとえば、対象物が壊れないほどソフトにタッチできるやわらかいプローブを開発できれば、レーザー計測を想定した特許を簡単に回避できます。

ライトで計測環境を明るくできるのなら、画像計測も可能です。

レーザー計測以外の距離計測方法では問題が生じるとしても、問題が生じつつも発明としての最低限の効果を発揮できるのであれば、このような問題点(欠点)も含めて特許の範囲を確保しておくことには意味があります。

発明として成立可能であり、発明特有の良さを説明できるのなら、発明の欠点を気にして特許の範囲を狭める必要はありません。

請求項(特許の範囲)では、発明のベストの姿を表現する必要はありません。

最低限の構成と最低限の効果

発明Z1は「構成A+構成B+構成C」として表現可能であり、この発明に特有の効果は非常に大きいとします。以下、「発明Z1(A+B+C)」のように表現します。

発明Z1を「構成A+構成B」として表現したとき(発明Z1(A+B))、この発明に特有の効果は発明Z1(A+B+C)に比べるととても小さいとします。

発明Z1は「構成A+構成B」だけでも一応成立しており、それでもある程度の効果があるのなら、請求項1(特許の最大範囲)に「構成C」を含める必要はありません。

構成Cが「なくてはならないもの」ではなく「あった方がよいもの」であるのなら、発明Z1の請求項(特許の範囲)に含めるべきではありません。

特許の範囲は、発明を成立させる最低限の構成として表現します。

構成Cを請求項に記載すれば特許を取得できる可能性は高くなりますが、特許としての価値や威力は落ちてしまいます。

発明Z1(A+B)には欠点があり、発明Z1(A+B+C)ならこの欠点を解消できる場合でも、発明Z1(A+B)として特許取得を目指します。

たとえば、構成Cがなければ発明Z1はセキュリティが著しく低下してしまい、使いものにならないとします。

しかし、セキュリティがそれほど必要とされない状況であれば、発明Z1(A+B)には意味があります。

あるいは、別の手段によってセキュリティを確保できるのならば、構成Cは必要ありません。

特許では、請求項(特許の範囲)に記載されているすべての構成要件を含んでいるとき限って特許侵害とみなすというルールがあります(オールエレメントルール)。

他社が発明Z2(A+B+D)を開発したとき、発明Z1(A+B)を対象とした特許であればこの発明Z2は特許侵害です。

発明Z2は、構成Dはともかくとして、少なくとも構成Aと構成Bをどちらも含んでいるからです。

一方、発明Z1(A+B+C)を対象とした特許については、発明Z2(A+B+D)は非侵害となります。

発明Z2は、構成Aと構成Bを含んでいますが、構成Cは含んでいないからです。

発明Z1(A+B)の特許は、発明Z1(A+B+C)の特許に比べると格段に強力です。

発明Z1(A+B)のような「欠点あり、効果あり」というシンプルな特許を取得できれば、強い防御力(交渉力)を持つことができます。

発明Z1(A+B+C)の特許は自社製品に対応していますが、構成Cを含むことで特許回避しやすくなります。他社製品(A+B+D)、(A+B+E)、(A+B+D+F)はすべて非侵害となります。

発明Z1(A+B)の特許なら、自社製品(A+B+C)だけでなく、他社製品(A+B+D)、(A+B+E)、(A+B+D+F)のすべてを制約できます。

請求項のたった1行、たった1単語でも、特許の価値は大きく変わります。

「構成Cがなくても発明は成立しているのではないか(欠点はあるけれども)」と気づけば、高価値の特許を取得できる可能性があります。

特許法は発明の長所を評価する

特許法は、出願内容が特許要件を満たしていると判断された場合には、原則として特許を与えるというポジティブな法律です

特許法は、発明の良いところ(特有の効果)を見てくれます。

発明には必ず良いところがあるはずなので、発明の良いところを強調すれば評価されます。

たとえ発明に欠点があっても、発明に特有の効果さえあれば特許を取得できます。

発明が成立しないほどの致命的な欠点ではないのなら、少々の欠点についてはあまり気にせずに、発明の良いところをしっかりと伝えることが大切です。

参考:「発明の核心とオールエレメントルール」「特許の効力の強化と確保」