拒絶理由通知は、ほぼ確実に来る

特許出願をすると、特許庁からほぼ確実に「拒絶理由通知」が送られてきます。

これは、すでに存在している技術(従来技術)との関係に基づいて、特許庁の審査官が発明の特許性についてどのように考えているかを伝え、出願人に反論するチャンスを与えるための通知です。

拒絶理由通知に対応する作業のことを「中間処理」といいます。

拒絶理由を通知されたときには、出願人は特許で守りたい内容、すなわち、請求項が表現している特許の範囲(権利範囲)を手続補正書によって補正したり、特許にすべき理由を意見書によって述べます。

拒絶理由通知は、発明そのものを否定しているわけではありません。

多くの場合、審査官は出願人が求める特許の範囲が広すぎると考えています。そのため、請求項を補正して特許の範囲を狭めれば、特許を認めてもよいと考えています。

このように、審査官は、出願人の要求する特許の範囲が「欲ばりすぎ」だと考えているときに拒絶理由を通知します。

特許の範囲の落としどころを探る

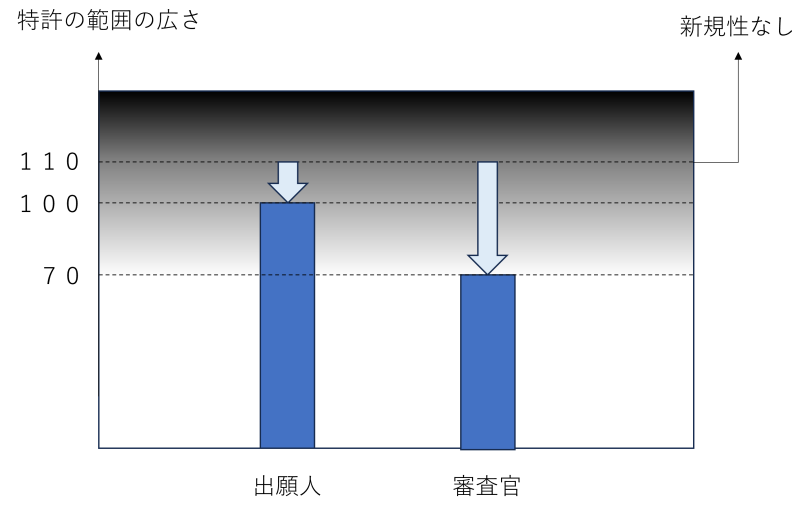

下に示す図においては、特許出願時の請求項によって表現される特許の範囲の広さを「100」としています(数字はあくまでも説明のためのイメージです)。

特許の範囲が「110」より広くなると従来技術を含んでしまうので新しい発明とは言えなくなります(「新規性がない」といいます)。

出願人は、新しい発明かどうかを決めるラインとの差である「10(=110-100)」に、進歩性があると考えています。つまり、この差の中に、発明独自の工夫があると主張しています。

審査官は、権利範囲の広さが「70」くらいであれば特許を認めてもいいと考えています。

いいかえれば、新規性ラインとの差分が「40(=110-70)」以上なければ進歩性を認めることはできないと判断しています。

審査官は出願人の要求する特許の範囲「100」は欲ばりすぎだと考えているため、拒絶理由を通知しています。

この例では、特許として認められる範囲は「70~100」のあたりということになります。

もし、出願人(またはその代理の弁理士)が、特許の範囲を「50」くらいまで大胆に縮小すれば特許は認められますが、「本来守ることができたはずの特許の範囲「70」よりも狭い特許」になってしまいます。

出願人が特許の範囲を「100」から「80」くらいに縮小した場合でも、審査官と折り合いがついて、特許が認められるかもしれません。

このように、手続補正書によって特許の範囲を修正しながら審査官と交渉し、できるだけ広い特許の獲得をめざすのが、中間処理の基本的な考え方です。

拒絶理由通知は交渉開始通知

正式に応答する前に審査官と面談することで、審査官の考えを探ることができます。

審査官も人間なので、お互いの意見を交換することで、妥協点や解決策が見つかることもあります。

また、リモート面談にも応じてくれるので、地方の企業でも不利になることはなくなりました。

特許の範囲「100」で拒絶されたとしても、実際には「95」や「100」といった広さで特許が認められることもよくあります。

審査官が発明を誤解していることもありますので、あらためて発明を説明することで審査官が納得してくれることもあります。

「一度拒絶しておいてから、出願人の意見を聞いてみよう」という感覚で出されたのではないかと思われる拒絶理由通知もあります。

拒絶理由通知は交渉開始通知くらいに考えておく方がいいかもしれません。

特許査定への誘惑

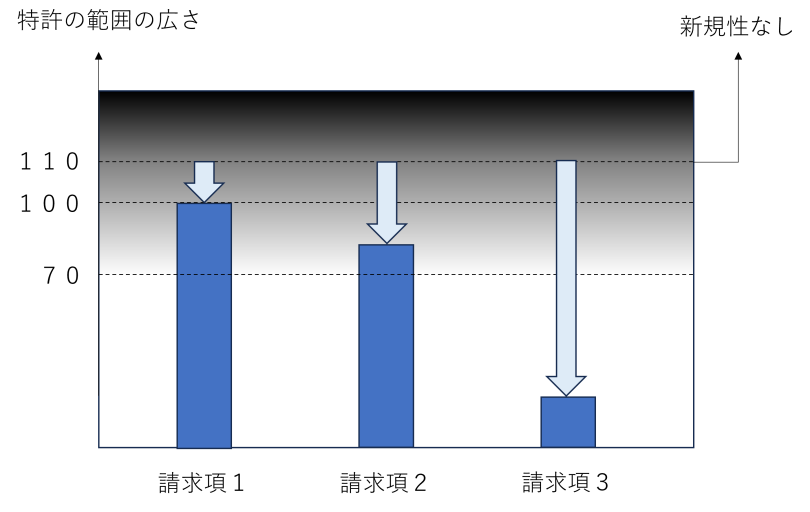

請求項1から請求項3までを含む特許出願を想定してみます。

請求項1は一番広い範囲をカバーしており、請求項2はそれよりも少し狭い範囲をカバーしています。そして、請求項3は更に狭い範囲をカバーしているとします(下図のイメージ)。

拒絶理由通知では、請求項1と2は拒絶するけれども、請求項3なら許可するという意見が示されたとします。

この場合、請求項1と2が拒絶されても、請求項3なら特許を取れるわけですが、請求項1と2で特許を取れないわけではありません。

審査官が「請求項3に限定すれば特許が取れる」と提案してきても、その提案を受け入れるかどうかは冷静に考える必要があります。

請求項3に限定すればスムーズに特許を取得できます。

しかし、もし出願人が事業戦略上、請求項1や2(もっと広い範囲の特許)を取る必要があるのなら、審査官の誘いに乗らない方がいいかもしれません。

拒絶理由通知が来ないことはいいことか?

拒絶理由通知を受けることなく、一発で特許が認められることもあります。

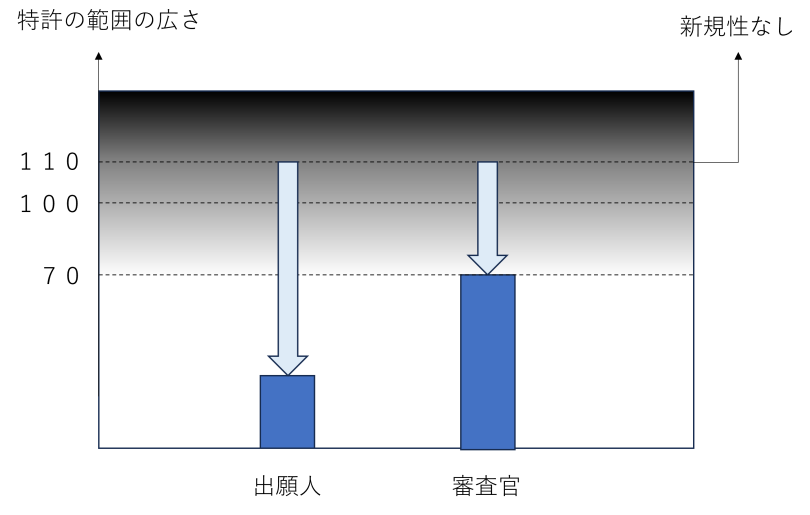

この場合には、特許の範囲(請求項)が狭すぎた可能性があります(下図のイメージ)。

たとえば、特許の範囲として「30」を請求したところ、審査官は「70」くらいが適切だと考えていたとします。こういう場合には、拒絶理由通知が出されることなく、すぐに特許が認められます。

出願人が当初要求した特許の範囲「30」が「控えめすぎた」ということになります。発明の可能性を十分に活かし切れていない特許出願だったのかもしれません。

「拒絶理由通知を受けなくてよかった」とは言えません。

再チャレンジとしての拒絶査定不服審判

拒絶査定になってしまっても、拒絶査定不服審判を請求して、再チャレンジできます。

しかし、拒絶査定が出てしまうと、出願人があきらめてしまうことも多々あります。

審判請求を行うためには社内での承認が必要で、この手続が煩雑であるため、審判請求をしづらくなることがあります。

出願人は「拒絶査定を受けたので、もう望みはない」と感じて、やる気を失うこともあります。

拒絶査定不服審判は特許審査の続きですが、重要な違いがあります。それは、審査官とは別の審判官たち(合議体)が検討するという点です。審判官は、特許の技術内容や拒絶理由を新しい視点から見直してくれます。

多くの審判官は、出願人に対して親身になってくれます。

ですので、審査官との交渉に固執するよりも、拒絶査定不服審判を試みる方が、スムーズに特許を取得できることもあります。

拒絶査定不服審判というせっかくのチャンスを逃すのは、もったいないことです。

他社の特許を調べてみると、審査段階では強く拒絶されていたのに、審判段階では特許が認められた事例はたくさんあります。

拒絶理由通知は不合格通知ではない

「拒絶理由通知」という言葉は、発明が否定されているように感じるかもしれません。特に、特許に慣れていない出願人には、これを「不合格通知」とか「落選通知」のように受け止める人もいます。

他国では、もっと中立的な表現が使われています。

たとえば、アメリカでは「Office Action」、韓国、台湾、中国では「審査意見通知書」、シンガポールでは「Written Opinion」、オーストラリアやインドでは「Examination Report」とよばれています。

「拒絶理由通知」という名前には拒絶感がありますが、決して不合格通知ではありません。

拒絶理由通知への対応が、特許品質を決める

「拒絶理由通知」を受け取った後、審査官との交渉が始まります。

価値のある特許、意味のある特許を取得するためには、簡単にあきらめたり、安易に妥協したりせず、拒絶理由通知にしっかりと対応することが大切です。

特許明細書がどれだけ丁寧であったとしても、拒絶理由通知への対応がまずいと特許の品質は悪くなります。

拒絶理由通知への対応が特許の品質を決めるといっても過言ではありません。

参考:「特許の価値をどうやって決めるか」「請求項は広ければいいのか」