自社製品が、他社特許の請求項にすっぽりと入っているとき、特許侵害となります。

請求項には、独立項と従属項があります。

従属項は、独立項に構成要件(限定事項)を追加したものです。

したがって、従属項の権利範囲は独立項の権利範囲よりも狭くなります(※ごく稀に例外はありますが、めったにないことなので以下では例外については検討しません)。

権利範囲が狭いほど無効化しづらいので、従属項は独立項よりも無効化しづらくなります。

すなわち、

権利範囲の広さ:独立項>従属項

無効化しにくさ:独立項<従属項

となります。

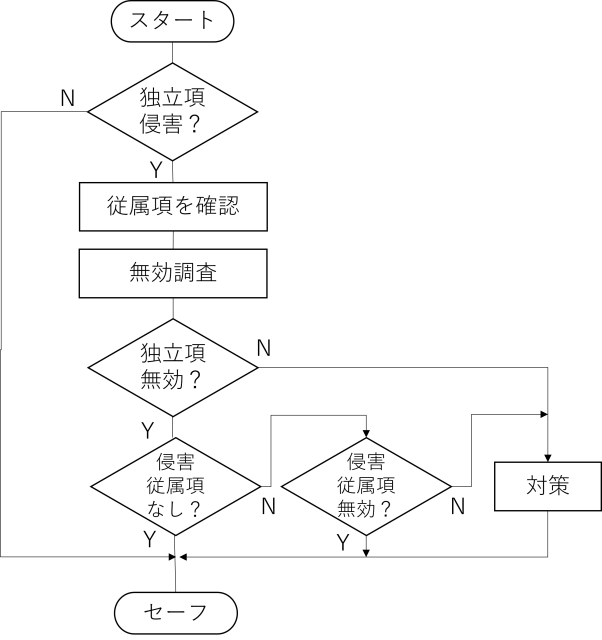

以下においては、特許侵害の防御側の立場で説明しますが、攻撃側でも基本的な流れは同じです。

D社(自社:防御側)は、自社製品CDがA社(他社:攻撃側)の特許PAを侵害するのではないか気になっているとします。

このとき、D社による検討作業の流れを示すのが下記のフローチャートです。

特許PAは、複数の請求項を含みます。

特許PAの請求項はいわば「敵弾」なので、直撃可能性(当たるか)と迎撃可能性(潰せるか)という2方面から検討します。

直撃可能性はあるか

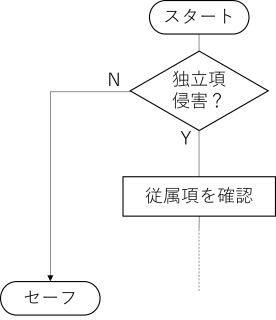

まず、製品CDが独立項の権利範囲内にあるか、いいかえれば、独立項が製品CDを直撃するかを検討します。

独立項の権利範囲にあるか否かは、オールエレメントルールを原則とし、必要に応じて均等論などの法理も考慮しながら判断します。

独立項が直撃していなければ、特許侵害ではないので検討終了です。

従属項は、独立項よりも権利範囲が狭いので、独立項の特許侵害でなければ、従属項について検討する必要はありません。

独立項さえ直撃していなければリスクはありません。

独立項が特許侵害になるときには、従属項についても検討します。

特許侵害になる従属項があればメモしておきます。

権利範囲が広いほど直撃(侵害)しやすく、権利範囲が狭いほど直撃(侵害)しにくい、という性質があります。

以下、特許侵害になる請求項のことを「侵害請求項」とよぶことにします。

侵害請求項のうち、特に、特許侵害になる従属項のことを「侵害従属項」とよぶことにします。

侵害請求項は、製品CDを攻撃可能な危険な請求項です。

したがって、次に、侵害請求項を無効化(迎撃)できないか検討します。

迎撃可能性はあるか

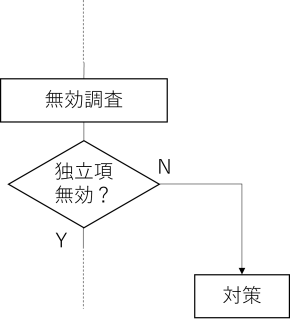

侵害請求項と同内容を開示する無効文献を探します。

審査官は世界中の技術文献を洩れなく調査しているわけではありません。したがって、必死に探せば無効文献が見つかるかもしれません。

無効文献を見つけることができれば、侵害請求項は無効になります。

すなわち、迎撃成功です。

まず、独立項について無効化できるか検討します。

独立項すら無効化(迎撃)できなければ、別の対策を検討する必要があります。

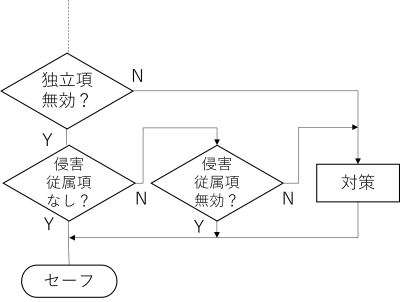

独立項を無効化でき、かつ、侵害従属項が存在しなければ、侵害リスクはなくなりますので検討終了です。

侵害従属項が存在しても、すべての侵害従属項を無効化できるのならば、やはり侵害リスクはなくなります。

独立項を無効化できるとしても、無効化できない侵害従属項が残るのなら、対策を検討する必要があります。

まとめると、

・すべての侵害請求項を迎撃できるのなら、リスクはない。

・すべての侵害請求項を迎撃できなければ、リスクがある。

という結論になります。

侵害請求項の権利範囲が広いほど迎撃(無効化)しやすく、権利範囲が狭いほど迎撃(無効化)しにくい、という性質があります。

侵害対策を考える

侵害請求項(直撃弾)があり、かつ、すべての侵害請求項を無効化(迎撃)できないときには、設計変更、ライセンス交渉など対策が必要となります。

権利行使する側(攻撃側)にとっては、独立項だけでなく、いくつの従属項が相手製品を射程内に収めているかがポイントになります。

侵害請求項の数が多いときには、防御側にとって侵害請求項を無効化する負担は大きくなります。

侵害請求項の数が多いほど、攻撃側の交渉力は強くなります。

複数の特許をセットにして権利行使できるときには、攻撃側の交渉力はいっそう強くなります。

参照:「係争実務/特許侵害訴訟(2)_警告」「特許を侵害しているかもしれない」