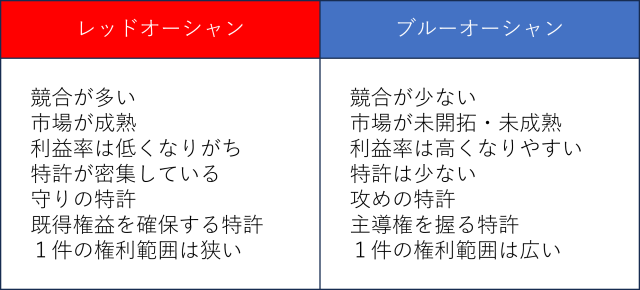

レッドオーシャンとブルーオーシャン

事業環境を表す比喩表現として「レッドオーシャン(Red Ocean)」と「ブルーオーシャン(Blue Ocean)」という言葉があります。

レッドオーシャンとは、多くの競合企業がひしめく市場のことです。

成熟市場なのでパイ(利益)は限られています。

商品やサービスの差別化は難しくなり、価格競争が起こりやすく、技術もコモディティ化していきます。

他社が新規参入してくる可能性は低く、既存企業同士の戦いとなります。

ブルーオーシャンとは、まだ競争のない、もしくは競合がほとんどいない市場のことです。

未成熟市場なので、パイがどれだけ大きくなるのかはわかりません。

商品やサービスを差別化しやすく、高収益・高成長が見込めますが、他社が新規参入してくる可能性があります。

「レッド」と「ブルー」の違いは、特許の取り方にも影響します。

レッドオーシャン特許:消耗戦を戦い抜く守りの特許

レッドオーシャンには、既に多くの企業が進出しています。

たくさんの発明がなされており、特許の数も非常に多い。

たとえるなら、インフラがしっかり整備された都市区域のようなところです。

一等地はすでに押さえられており、残りの土地も限られているので、広い土地を確保するのは困難です。

特許についても同様です。

1つの特許で広い権利範囲を確保するのは難しいため、たくさんの小型特許が乱立することになります。

レッドオーシャン特許は、自社ポジションを死守するための「守りの特許」の色合いが強くなります。

技術的にはそれほど目新しくなくても、自社テリトリーに他社が入り込むのを防ぐために特許を取ります。

他社も同様にして囲い込みをやろうとするので特許密度はどんどん高まります。

審査官もレッドオーシャンの技術には精通しています。

業界常識となっている技術については説明が省略されるので、業界外の人には読みにくい特許明細書になることもしばしばです。

特許数がプレゼンスに直結しやすく、「出願しなければ市場からはじき出される」というプレッシャーがかかるため、大量出願が続く構造となります。

ブルーオーシャン特許:未来を切り拓く攻めの特許

ブルーオーシャン特許は、レッドオーシャン特許とは考え方が違います。

新規市場なので、発明は少なく、特許もほとんどありません。

不動産にたとえるならば、これから都市開発が始まるかもしれない広大な空き地です。

競合が少ないため、たった1件の特許でも、広い権利範囲を確保できます。

類似技術が存在しないので、審査官も特許性を否定しづらく、権利範囲がそれなりであれば比較的スムーズに特許が認められます。

権利範囲をできるかぎり広げようとするなら、審査官との粘り強い交渉が必要になります。

ブルーオーシャン特許は、将来の成長市場で主導権をつかむための「攻めの特許」の色合いが強くなります。

ブルーはやがてレッドになり、レッドからはブルーが生まれる

ブルーオーシャンとレッドオーシャンは固定されたものではありません。

ブルーオーシャンも注目度が高まればやがてレッドオーシャン化していきます。そうなる前によい特許を獲得できていれば、ビジネスを優位に進めることができます。

ブルーオーシャンがレッド化する前にしっかりとポジションを押さえておくことが重要です。

レッドオーシャンから新発想技術が出現することでブルーオーシャンが生まれることもあります。

たとえば、サッカーボールは成熟商品でしたが、IMU(慣性計測装置)を搭載することでボールの動きをリアルタイム計測できるようになり、サッカーボールの可能性は大きく広がりました(コネクテッド・ボール/「ワールドカップ公式球に隠された特許技術」参照)。

コネクテッド・ボールにより、「どんな軌道で蹴られたか」「誰が触れたか」といった新たなデータが生まれ、そのデータを活用することでさまざまなサービスが生まれる可能性があります。

IT化されていない分野にITを持ち込む

ブルーオーシャンをつくる典型的な方法のひとつが、「IT化されていない分野にITを持ち込む」という発想です。

たとえば、金融にAIなどのITをかけ合わせることで「フィンテック」とよばれる技術分野が確立しました。医療にITをかけ合わせることで、遠隔医療、健康モニタリングなどの新しいサービスも生まれています。

農業とIoTをかけ合わせたスマートアグリ、建設とデジタルツインをかけ合わせることによる建設現場の革新なども、ブルーオーシャンをITが創り出す一例です。

既存産業に「ITという新機軸」を持ち込むことでブルーオーシャンは生まれます。

IT業界では常識的な技術であっても、ITから縁遠い産業に持ち込めば新しい可能性が生まれます。

既存産業にITを持ち込んだだけなので特許を取れない、と思い込んでいる人も多いのですがそんなことはありません。

ITをどのように活用するか、を考えたらそれがすでに発明です。

たとえば、ユーザーの操作履歴を使って業務プロセスを最適化するサービスであっても、それが今まできちんとできていなかったことであれば、特許の対象になります。

競争と創造

特許は、市場でポジションを確保するためのツールです。

レッドオーシャン特許は、現在の市場で既得権益を死守するための「守りの特許」です。

ブルーオーシャン特許は、将来の市場で主導権を握るための「攻めの特許」です。

レッドオーシャン特許は、競争に生き残るための特許と見ることができます。

ブルーオーシャン特許は、新市場を創造するための特許ともいえます。

ブルーオーシャンがレッドオーシャンとなり、製品がコモディティ化すれば、製品価格は下がります。製品価格が下がれば利益率も下がりますが、製品は普及しやすくなります。

製品がコモディティ化してきたら、次のブルーオーシャンを探します。

技術やサービスがどれだけ変わっても、「競争」と「創造」という構造が変わることはありません。

レッドオーシャンとブルーオーシャンのどちらの市場を狙う技術なのかを意識しておくことで、特許の意味合いも変わってきます。

参考:「ワールドカップ公式球に隠された特許技術」「印象的な発明:ハードウェアOS」